Del libro: Historia y Cultura de Los Baure de Femmy Admiraal - Fernando Figueroa - Franziska Riedel

Capítulo 2 Actividades diarias, costumbres y creencias de los Baure (Primera parte)

El capítulo segundo tiene como por objetivo el de analizar

OBJETIVO DEL CAPÍTULO

El capítulo segundo tiene como por objetivo el de analizar, estudiar e investigar sobre las actividades diarias que tenían los Baure en la antigüedad, sus creencias y costumbres y como estas perviven en la actualidad. Se comparten una serie de datos históricos y testimonios para que podamos comprender el porqué de esas acciones colectivas y cómo han servido para el desarrollo económico, político y social en su tiempo.

En éstas líneas conocerás distintos aspectos del mundo Baure, su sistema de creencias, el tratamiento de algunas enfermedades, sus sistemas de producción y de sustento, antes, durante y después de la colonia.

1. EL CICLO DE LA VIDA

1.1. EL NACIMIENTO

En esta primera etapa, estudiaremos cuáles eran las creencias y prácticas culturales de los Baure respecto al nacimiento. Conoceremos detalles sobre nuestras costumbres respecto al nacimiento, tanto en la etapa pre-colonial como en el siglo 20.

1.1.1. EL NACIMIENTO EN EL TIEMPO PRE-COLONIAL

En el tiempo pre-colonial cada parto era acompañado por los chamanes. Ellos tocaban la flauta, cantaban y ofrendaban chicha a los espíritus para asegurar el bienestar de la madre y del bebé. Después del parto las mujeres volvían rápidamente a sus labores diarias. Estas costumbres se perdieron con la llegada de los jesuitas.

1.1.2. EL NACIMIENTO EN EL SIGLO 20

Seguramente, la mayoría de ustedes nació en el hospital rodeado de médicos y enfermeras. Esto no siempre fue así. Hasta el siglo 20, antes de la construcción del hospital en Baures, todas las mujeres daban a luz en sus casas. Los alumbramientos eran atendidos por parteras o, eran asistidos por las madres o las abuelas. Otras mujeres daban a luz a solas y, cuando el bebé ya había nacido, recién avisaban a sus parientes. Las parteras tenían conocimientos especiales que fueron transmitidos por sus madres, abuelas u otras parteras. Cuando una mujer estaba a punto de dar a luz, la partera friccionaba la barriga de la embarazada y acomodaba al feto para que tuviera la posición correcta y naciese sin problemas. En otras situaciones, para acelerar el nacimiento, las parteras preparaban un remedio hecho del caparazón de la peta. Lo asaban y lo molían hasta que quedaba un polvo que era mezclado en un vaso con agua e ingerido por la paciente. Al momento del alumbramiento, la partera jalaba muy despacio al bebé hasta sujetarlo en sus brazos con mucho cuidado. Después del parto se enterraba la placenta en el canchón.

Cuando se salía el cordón umbilical, los Baure tenían dos prácticas o creencias, a saber:

Algunas personas acostumbraban enterrar el cordón umbilical al lado de la puerta, en la gotera de la casa, cuyo objetivo era que el recién nacido, al crecer y ser adulto, permaneciese siempre al lado de sus padres, gozando de buena salud y de una excelente memoria.

En cambio, otras personas de Baures amarraban el cordón umbilical con un hilo del gajo de cualquier árbol en el canchón de la casa. Según creían, ello permitía al recién nacido adquirir habilidades para trepar por los árboles y no sufrir ninguna enfermedad.

Después del parto, las mujeres se cuidaban y no hacían esfuerzo por un tiempo aproximado de cuarenta días, siendo sus esposos, madres e hijas los que se encargaban de las labores domésticas.

TESTIMONIO:

“Hay que cuidarla a la mujer que dio a luz hasta que enteren los cuarenta días. Entonces, ya la madre puede caminar. Puede hacer oficio. Pero, mientras que no tiene sus cuarenta días, ella no hace nada. Ella lo que hace es comer y echarse. No saca agua, es su mamá quien lo hace todo. Su madre no la deja andar, no la deja caminar. Yo así hice cuando tuve mi primera hija. Mi madre no me hacía trabajar hasta que enteré los cuarenta días. Recién yo lavaba la frazada de mi hija pero, yo no caminaba. Ahí nomás. Este mi esposo me sacaba agua y yo ahí lavaba, sentadita nomás. Por eso yo, hasta la edad que tengo, no conozco esas enfermedades. ¿Por qué? Porque la finada mi madre harto nos cuidó. Toditas mis hermanas no se han enfermado. ¿Por qué? Porque la finada mi madre nos cuidaba bien. Porque ella también dice que así la cuidó su mamá.”

(Rosalía Pinaicobo)

PARA SABER

¿POR QUÉ LAS SE CUIDABAN 40 DÍAS?

Según las creencias judías (en el tiempo bíblico), cada mujer era impura por un tiempo de 40 días después del parto. Al terminar este periodo, la mujer pasaba por un ritual de limpieza y se integraba de nuevo en la sociedad. La Virgen María se cuidaba los primeros 40 días después del nacimiento de Jesús y practicó el ritual de la limpieza. Por eso, el 2 de febrero se celebra la Purificación de la Virgen, llamada también la fiesta de las Candelas o de la Virgen de Candelaria.

La creencia en la impureza y la costumbre del cuidado de la mujer los primeros 40 días y que no salía de su casa fue practicada no solamente por los judíos, fue adoptada también por el cristianismo y el islam. Probablemente, fueron los jesuitas quienes trajeron e implantaron esta creencia a Baures.

EL PAHMO

Existe la creencia de que, al entrar el recién nacido en contacto directo con el viento, el sol o el sereno, se enfermaba de una infección estomacal llamada “pahmo”. Esta enfermedad, según se creía, podía ser transmitida por otras personas. Por eso los bebés permanecían en los hogares hasta cumplidos los cuarenta días después del parto. Si un bebé se enfermaba de pahmo, era curado con aceite de caimán, el cual lo untaban en las palmas de las manos, en los pies, el ombligo y la corona del recién nacido.

VISTA FUERTE

Otra de las creencias que tenían los Baure, era la de la “vista fuerte”. Creían que las mujeres embarazadas las que se encontraban menstruando, tenían la vista fuerte y, al acercarse al bebé, le causaban daño (por ejemplo, la piel del recién nacido se oscurecía o negreaba o, la zona de la corona de la cabeza se partía). Por eso, se tenía mucho cuidado el ingreso de esas personas para ver al recién nacido en el lugar donde se encontraba.

Estas enfermedades eran sanadas a partir de remedios naturales, gracias a los conocimientos que se transmitían de generación en generación. Por ejemplo, cuando la piel del bebé padecía de vista fuerte, se le curaba bañándolo en agua mezclada con hojas de piñón blanco. Si un niño sufría de “cabeza partida” se usaba la hoja del macororó, y se la calentaba y untaba, ya sea aceite de pata o de caimán y, posteriormente colocada sobre la cabeza del paciente el cual quedaba sujeto con un vendaje o gorra que servía para presionar el cráneo hasta que quedaba, nuevamente, hasta cerrar la parte afectada.

1.1.3. ATENCIÓN DE PARTOS EN LA ACTUALIDAD

Hoy casi todos los niños y niñas nacen en el hospital de Baures. Ahora son los médicos y enfermeras que atienden los partos y ya no las parteras. Para evitar enfermedades e infecciones, se ocupan instrumentos estériles durante el alumbramiento y para cortar el cordón umbilical..

Cumpliendo su rol de informar, los médicos explican y recomienda a las madres que no deben encerrar a los bebés en su casa puesto que es importante que el recién nacido tenga contacto con el sol para su normal desarrollo; también enseñan a las madres que, las mujeres embarazadas o las que están menstruando, no influyen en un ningún momento en la salud del bebé.

\Sin embargo, son muchas las personas en Baures que mantienen viva esa creencia.

1.2. EL MATRIMONIO

En el capítulo anterior leímos sobre los matrimonios en la sociedad Baure en el tiempo pre-colonial. Ahí aprendimos que los novios tenían que llevar dones o regalos a los padres de la novia para “comprarla” y poder casarse con ella. Esta costumbre fue practicada de forma parecida hasta mediados del siglo 20 como vamos a leeremos a continuación.

Hasta el siglo 20, la mayoría de los matrimonios no fueron arreglados entre los novios sino entre sus padres. Normalmente, los padres del novio iban a hablar con los padres de la novia y le informaban que su hijo quería casarse con su hija. A veces les llevaban maíz o un canasto de algodón de regalo. Otras veces, el novio se iba a cazar y ofrecía carne del monte para sus futuros suegros. Cuando ellos estaban de acuerdo, se fijaba la fecha para el matrimonio (sin el consentimiento, ni previa consulta de la futura esposa)

EL NIMOSE

En los matrimonios se practicaba el “nimose”. Esta palabra corresponde al idioma baure y significa mi consuegra”.

El nimose consistía en que la familia del novio llevaba regalos a la familia de la novia para “comprarla”, por eso la madre y las hermanas y otros parientes del novio preparaban tortillas de maíz (chíve); varios patos asados y chicha.

También tejían canastitos y los llenaban de huevos, horneados, carne o plátanos sancochado? Acto seguido, todos y todas iban hasta la casa de la novia para entregar los obsequios a la familia y a los padres de la novia que les recibían con chicha para celebrar el acuerdo matrimonial. De esa manera, las dos familias se hacían una.

En el día del matrimonio, los padres del novio iban a recoger a su futura nuera hasta su casa. De igual manera, los padres de la novia llevaban a su futuro yerno al lugar donde se realizaba el acto nupcial.

En la fiesta de matrimonio, los novios invitaban presas de pato y chicha a los invitados. A veces se realizaban dos fiestas, una en la casa del novio y otra en la casa de la novia. En estos casos, cada familia “robaba” a las parejas de invitados del novio o de la novia y los llevaban a festejar en sus hogares.

Una vez finalizada la boda, los amigos y familiares, llevaban al novio a otro sitio para que se bañe y cambie de ropa. Otras veces, lo sentaban en una silla y lo cargaban bailando por las calles del pueblo. Era costumbre también, hacer esto con la novia.. Después del matrimonio y la respectiva fiesta, la novia normalmente se mudaba a vivir en la casa de su esposo.

1.3. LA MUERTE

1.3.1. LA CONCEPCIÓN DE LA MUERTE EN EL TIEMPO PRE-COLONIAL

En el tiempo pre-colonial, los Baure enterraban a los muertos dentro de su propia casa. Los parientes del muerto se negreaban el cutis de la piel con hierbas. Esa costumbre era practicada para que la relación parental no desaparezca con la muerte. Es decir, para seguir siendo parientes de la persona fallecida después de la muerte, puesto que los Baure creían que los difuntos se iban a otra vida. Por eso les enterraban con alimentos y otros objetos que apreciaban y tenían cierto valor personal para el fallecido.

1.3.2. LA CONCEPCIÓN DE LA MUERTE EN EL PRESENTE

En el presente muchos Baure, sobretodo las personas ancianas, creen que las almas de los muertos desandan por el pueblo. Se cree que estas almas se acuerdan de sus familiares y quieren quedarse cerca de ellos. Por eso permanecen, no solamente en el cementerio, sino cerca de sus casas, bajo las sombras de los árboles de los canchones, en los caminos o en las plantaciones. Estas almas son invisibles, pero se muestran, cuando buscan el contacto con una persona, manteniendo su apariencia y no adoptando otra.

Los Baure creen que los muertos tratan de llevarse a las almas de sus familiares queridos para que les acompañen o porque les tienen cariño. Esta es una de las razones por la cual, en la actualidad, los Baure creen que una persona puede perder su alma. Sí pasa eso, el sujeto sufre de fiebre, de diarrea y vómito. No quiere comer y duerme mucho. Los únicos que pueden salvar la vida de una persona desalmada, son los curanderos.

1.3.3. EL BANQUETE PARA LOS MUERTOS

Los Baure creen que las almas de los muertos tienen las mismas necesidades que la gente viva Ellos, los muertos, tienen hambre y sed; quieren bañarse y peinarse o sienten asco por su ropa sucia y quieren cambiarse.

En otros tiempos, los chamanes o curanderos, practicaban un ritual para satisfacer esas necesidades. Para eso, los familiares del muerto preparaban su comida favorita y chicha; alistaban su ropa, ponían un balde de agua, un peine, jabón y perfume. Por la noche, solamente el curandero esperaba al muerto en la habitación.

Se cuenta que, desde afuera, la gente podía escuchar la conversación que mantenían el curandero y el difunto (que llegaba del “más allá”), mientras comían y bebían. El muerto se bañaba y luego, el curandero acompañaba al alma en pena hasta la iglesia. El alma se calmaba y ya no hacía daño entre la gente viva.

1.3.4. EL MOCHEÓ

Los Baure creen que es peligroso llevar a un bebé o niño pequeño a un velatorio o entierro.

Lo mismo vale para una mujer embarazada. Se dice que el muerto puede contagiar a las criaturas y enfermarles de un mal que se llama “mocheó”. Se dice que los niños que sufren de dicha enfermedad se desarrollan lentamente, son débiles y vulnerables a cualquier enfermedad.

Para curar el mocheó los Baure utilizan las hojas de la albahaca las cuales son hervidas y, en agua fría, bañan al niño o la niña. Otro método consiste en meter al niño enfermo o la niña enferma en la panza de una vaca recién carneada. Se dice que el calor, cura el mocheó

2. ACTIVIDADES DIARIAS ENTRE LOS BAURE

2.1. LA CACERÍA

2.1.1. TÉCNICAS DE CAZA

Antes de la llegada de los jesuitas, la cacería era una de las actividades más importantes de los Baure. Ellos cazaban con arco y flecha, con lanzas o palos a ciervos, puercos de tropa o la capibara

El jesuita Francisco Eder describió como los Baure cazaban a los chanchos del monte:

FUENTE HISTÓRICA:

“Apenas [los chanchos] oyen ruido de humanos o de los perros, se dispersan por las cuevas subterráneas (cuya entrada es un agujero estrecho) o por los árboles caídos y podridos por dentro. Si hay tiempo, cerrando la entrada, los indios excavan la tierra para dar con ellos y matar los que gusten; pero lo más frecuente es prender fuego y echar ramas verdes a la puerta de la cueva o del árbol, llenándolos de humo hasta que los chanchos se asfixian; luego los indios, amantísimos de ellos, se apoderan de su botín sin ningún trabajo.” (Eder 1985:181)

PARA SABER

FRANCISCO EDER (1727-1773)

Jesuita alemán que era misionero en la reducción de San Martín de 1751-1767. Como todos los jesuitas fue expulsado de las misiones en 1767. Volvió a su patria donde escribió una descripción extensa sobre Mojos, con informaciones detalladas sobre la naturaleza, la vida en la reducción, el modo de vivir de los indígenas y sus costumbres.

Los Baure también ocupaban varias clases de trampa de acuerdo a las características del animal. Por ejemplo, para cazar al tigre, tenían que considerar, su tamaño, su peso y habilidades, entre otros.

Hasta entrado el siglo 20, la carne del monte fue muy importante para la dieta diaria. Después de la introducción de los rifles y escopetas, la cacería fue más fácil. Pero, debido al crecimiento de la población y el uso de armas de fuego empleados para la cacería, ya no es muy frecuente encontrar mamíferos grandes por los alrededores de Baures.

2.1.2. CREENCIAS SOBRE LA CACERÍA: “LOS DUEÑOS DE LOS ANIMALES”

Al igual que muchos grupos indígenas de la Amazonia, los antiguos Baure creían en la existencia de los dueños de los animales. Estos eran espíritus del monte que protegían a los animales y que ponían a disposición de los humanos cierta cantidad de animales para que estos pudieran satisfacer sus necesidades. Si un cazador mataba por demás o desperdiciaba la carne, o cuando no pedía permiso, los “dueños” se enojaban y podían hacerle daño.

Según la creencia de los Baure, estos espíritus eran invisibles. Solamente eran perceptibles u observables, cuando ellos querían comunicarse con un cazador. En esos casos, tomaban la forma de algún animal o de una persona. Se cuenta que, cuando los dueños de los animales se presentaban era fácil reconocerles puesto que tenían dimensiones más grandes y diferentes colores u otras características que sobresalían del resto de los demás animales.

En el presente, son pocas las personas que creen en la existencia de estos espíritus que en el idioma baure se llaman achanenev o rom. La palabra achanenev es el plural de la palabra achane que ocuparon los Baure en el tiempo pre-colonial para denominar a los espíritus. La palabra rom significa jefe y es la reducción de la palabra arama. Los arama fueron los jefes de los pueblos Baure antes de la llegada de los españoles a nuestro territorio.

Con la presencia de los misioneros jesuitas y la evangelización, las costumbres y creencias fueron . Por ejemplo, hasta en el siglo 20 los cazadores, antes de entrar al monte, pedían permiso a los dueños de los animales para que estos le den uno de sus animales para alimentarse y, al mismo tiempo, oraban y pedían a Dios o a la Virgen María para que tengan suerte y no les ocurriese nada malo durante la cacería. Ya en el monte, los cazadores fumaban tabaco porque creían que el olor de esa planta espantaba a los espíritus.

TESTIMONIO:

“Había un hombre que se iba a cazar puercos de tropa y ciervos. Como dicen nomás los antiguos, se cansa el dueño de los animales. Porque este señor se iba a cazar, llegaba con puercos; acarreaba y charqueaba. Hasta que hubo desperdicio de carne del monte. Dice que primeramente se fue y, por allá escuchó la tropa, cuando ya estaban cerca, le salió el dueño por atrás. Le habló:

“¿Dónde vas de ida?”

“Voy a ir a cazar.”

“Ya. Está bien, solo dos vas a matar. No me vas a matar más, porque eso es maña de desperdiciar la carne. Más enseguida no va a haber.”

El hombre era pintado enteringo con rojo, su sombrero grande. Lo vio. Charló con él ahí de frente. Ese era el dueño. Él lo vio.”

(Lucio Oni)

Hasta el presente, mucha gente en Baures cuenta historias de cazadores que se encontraron con uno de estos espíritus en el monte y quienes les advertían sobre su falta de cazar más de la cuenta. Pero, en otras circunstancias, eran castigados por los dueños de los animales, sufriendo los cazadores, el “robo” de su alma que podía llevarles hasta la muerte. En estos casos extremos, la presencia del chamán o curandero era fundamental porque actuaba como intermediario ante el dueño de los animales, para ayudar a salvar la vida del cazador

TESTIMONIO:

“El finado mi primo era cazador. Traía, no uno, traía para sus cinco puercos de tropa por allá donde él iba. A ese le apareció un puerco pintado, y así era de grande. Y rojo aquí en la barriga y las piernas rojo también. Y su cara también. Su cara no era igual a los de los puercos. Dice que mi primo cuando volcó le dijo el puerco: “Váyase porque si no ahorita ira a pasar algo.” Le habló el puercango y de ahí nomás se vino él. Solingo él iba a cazar. No llevaba compañero y al final los puercos se acobardaron de verlo a él que los mata todas las veces y le habló ese su jefe. No fue más a cazar. Pero él hombre paraba mal, enfermo ya. Ahí paraba enfermo él, no había un día que él no esté mal. Hasta que se murió. Yo creo que sería el puerco grande, le ha sacado el espíritu. ¿Porque por qué él se ha muerto? Se murió. No tardó ni un año encontrar al puerco ese grande. No supieron qué era su enfermedad, ya lo llevaron a Trinidad a ver. Dijeron que él estaba bien. No le pillaron qué era su enfermedad. Por eso dijeron que fue el puerco que se lo llevó el espíritu. Por eso fue que murió.”

(Rosalía Pinaicobo)

2.2. LA PESCA

2.2.1. TÉCNICAS DE PESCA

Antes de la llegada de los jesuitas, los Baure pescaban con lanzas o con arcos y flechas o con un tipo de veneno que elaboraban a base de una planta especial cuyas hojas machucaban en el agua. Después de un rato, los peces comenzaban a flotar en la superficie del agua. En ese momento, los pescadores los recogían y los llevaban para comérselos.

Hoy, la pesca se la realiza mayormente en el tiempo seco. En el tiempo de lluvia, los ríos se desbordan y llenan los campos de agua y de peces. Al término de la época de lluvia y cuando las aguas bajan, los peces quedan atrapados en las cunetas y las pozas desde donde es más fácil pescarlos.

En el siglo pasado la pesca fue practicada mayormente por las mujeres que se iban en grupos grandes a las lagunas. Estas excursiones eran organizadas por las pescadoras viejas que escogían el día para la pesca y convocaban a las otras mujeres.

Muchas veces las pescadoras se iban a la laguna de Baures. Esta laguna en el idioma baure se llama kopajpin que significa “Laguna Celeste”. La laguna tiene ese nombre porque la gente antes vio ahí una anaconda cuya piel, debido a los rayos del sol reflejados en el agua, era de color celeste. Los Baure creían que esa anaconda era la dueña de la laguna.

Las mujeres pescaban con redes grandes que ellas tejían del hilo de algodón. Esas redes fueron introducidas por los jesuitas. Cuando una mujer llevaba una red nueva había dos prácticas o rituales para que esa red traiga suerte durante la pesca. La primera consistía en que la mujer que quería estrenar su red, preparaba pasorca, huevos, horneados u otras comidas y las llevaba a la laguna donde extendía su red en el suelo y en la boca de la misma (red), colocaba todos los alimentos. Después, llamaba a sus compañeras para que coma y compartan todas juntas. Se creía que esa acción garantizaba una pesca abundante.

La segunda práctica que tenían las mujeres Baure consistía en buscar una planta que se llama poshawokoe. Las pescadoras viejas soplaban tabaco sobre la nueva red y, con las ramas de la mencionada planta -cuyo olor es similar al de los peces, guasqueaban la red y, de esa manera, atrapaban muchos peces, pero siempre teniendo cuidado de no excederse.

Antiguamente, la pesca la conformaban hasta 60 mujeres que se organizaban e iban hacia la laguna. Todas ellas entraban al agua con sus redes y formaban un círculo. Las redes las fijaban con barro y las llenaban de taropé para que quedasen extendidas. Después, “arreaban” a los peces hacia las redes golpeando el agua co unos palos. Cuando las redes se llenaban de peces, las mujeres las levantaban rápidamente. Cada pescadora llevaba un mate amarrado a la cintura donde echaban los peces que había sacado.

2.2.2. CREENCIAS SOBRE LA PESCA - LOS DUEÑOS DE LAS LAGUNAS Y DE LOS PECES

Los Baure creen que los peces -al igual que los animales del monte, tienen sus propios dueños. La anaconda, el caimán o el lagarto son considerados los dueños de las lagunas y de todos los peces. Por eso, antes de entrar al agua a pescar, las mujeres pescadoras se persignaban y les pedían a los dueños de la laguna que les den de sus pescados para que ellas puedan alimentar a sus familias.

TESTIMONIO:

Pedían ellas. Se hacían la señal de la cruz. Y decían: “Padre, nos va a dar pescado, porque lo queremos nosotros. Queremos sacar el pescado, no mucho”, Y ahora, al caimán también le hablaban ellos. Le decían: “Bueno compañero, nosotros venimos a buscar qué comer como vos, también. Pero queremos que nos participes lo que te ha sobrado y no nos hagas nada. Quédate nomás allá lejitos de nosotros. Nosotros no te vamos a hacer nada.” Y parece que los lagartos escuchaban. No se apegaban con nosotros. Allá nomás ellos. Lejitos de nosotros. Como digo, como si supieron los lagartos. No se apegaban.”

(Petrona Esero)

Otra de las prácticas que tenían antiguamente las pescadoras era la de untar tabaco sobre los brazos y las piernas de las mujeres. A su vez, masticaban el tabaco y lo escupían sobre el agua. Los Baure creían. que el olor del tabaco espantaba a los espíritus, provocando ello, el alejamiento de los dueños de laguna para poder pescar sin problemas. Pero, cuando la ambición se apoderaba de las pescadoras y querían tener más peces, el dueño de la laguna se aparecía en forma de caimán, teniendo las mujeres que salir de prisa y asustadas del agua porque el “dueño” ya no les iba a dar más peces.

TESTIMONIO:

“Aquí, en esta laguna, cuando pescábamos más antes, aparecía un lagarto choco. Y cuando aparecía ese lagarto choco así al frente, ya teníamos que dejar. No continuar de pescar. Porque ya estaba mezquinando los pescados. La gente más antigua lo veían. “Hijas”, decían, “vámonos ya. Ya salió nuestro jefe. Está mezquinando. Vámonos, antes que nos haga algo, porque ya está bravo.” Ya teníamos pescado pero no mucho. Pero cuando veía que sacamos exagerados, salía ese”.

(Candelaria Sosa)

Una de las creencias que permanece actualmente es que las lagunas se secan cuando sus dueños las abandonan. Sobre la Laguna de Baures dicen que los espíritus se enojaron y se fueron cuando la gente mató muchos lagartos y este fue el motivo para que la laguna se secara. Hoy en día son pocas las personas que van a pescar ahí, cosa que no ocurría antiguamente.

Los Baure dicen que en la Laguna de Baures existe un encanto en forma de lagarto, dueño de la laguna y de los peces. Cuando las mujeres pescaron por demás, el lagarto se acercó lentamente a ellas, provocando que ellas salgan corriendo de la laguna.

El siguiente cuento relata cómo el lagarto llegó a la laguna.

VAMOS A LEER

EL ENCANTO DE LA LAGUNA

“Hay una fiera igualita al lagarto. Es un animal que soltaron unos guarayos que trabajaban en la carpintería y eran prácticos para hacer hechizos y macanas.

Vivían en Baures y si querían matar a una persona, en un “ratingo”, le hacían cualquier cosa. Los guarayos mandaban a sus mujeres al puerto a comprar pescado. Pero, algunas de las pescadoras de Baures eran aburridas y no atendían de buena manera a las mujeres de los guarayos, ni les tenían lástima y les miraban con cierta indiferencia.

Decían ellas en el idioma baure: “ ¡Ay!, éstas que vienen a comprar pescado. ¿Por qué no van a pescar para que sepan lo laborioso que es esto?” A pesar de esto y de mala gana, les vendían. Otras, eran más egoístas y crueles, les vendían los pescados más chiquitos.

Ante las reiteradas veces en procura de pescado, las mujeres de Baures dijeron a las guarayas: “Bueno, vamos a ir a pescar. Les vamos a prestar las redes. Vamos a ir a pescar, para que comamos hasta llenarnos”. Y así lo hicieron, ambos grupos, marcharon rumbo a la laguna. Pero, las mujeres guarayas no sabían pescar.

Con la intención de que aprendan, algunas les enseñaron muy superficialmente el acto de la pesca. Pero era más complicado el asunto. Una y otra vez, las indicaciones las daban las pescadoras y, las aprendices cometían algún error. No enterraban el aro en el barro y los peces se escapaban por los costados. Esas habilidades de las mujeres Baure se debía a la experiencia y la práctica permanente, cosa que las mujeres guarayas, no tenían.

Al ver los inútiles intentos y con la poca paciencia que les tenían, las mujeres Baure comentaban: “¡Ay! ¿A qué se meten a pescar éstas cuando no saben?” Ante los múltiples intentos y la impaciencia de las pescadoras, las mujeres guarayas, lograron pescar.

Al retornar al pueblo, las mujeres guarayas les comentaron los pormenores de la pesca a sus esposos y de la poca paciencia y malos tratos que recibieron por parte de las pescadoras. Entonces, los hombres, al escuchar sus relatos, se enojaron. “¡Ya está bien!”, dijeron con voz firme. “Veremos si toda una vida van a pescar tranquilos en su laguna. Ya veremos si toda la vida van a estar felices con sus pescados y con su laguna”.

Entonces, sin que nadie se de cuenta, hicieron daño a laguna. Lanzaron el encanto y para que la gente de Baures no se dé cuenta lo lanzaron en forma de lagarto. Tenía la cabeza una especie de cabello, de color choco y era ondulado. No era de gran tamaño.

Y así fue, cuando la gente del lugar iba a pescar, el lagarto o bicho, aparecía, asustaba y mordía a la gente”.

(Candelaria Sosa)

2.3. AGRICULTURA

2.3.1. TÉCNICAS DE LA AGRICULTURA

La agricultura es una base importante de la alimentación de los Baure. Desde los tiempos pre-coloniales, los Baure cultivan sus chacos en los montes con el sistema de la roza y quema.

El jesuita Francisco Eder describe ese método de la siguiente manera:

FUENTE HISTÓRICA:

“Hacia fines de agosto la mayoría de los indios comienzan a preocuparse de la próxima siembra. Empiezan cortando los arbustos menores; luego pasan a los árboles mayores, que no cortan del todo, para no impedir que retoñen, dejando lo necesario y quedando todos inclinados al caso. En cuanto se levanta viento, dejan los que han de derribar o, incluso los que se encontraban derribando con algunos golpes de hacha, amontonando los demás en un orden peculiar, a medio trabajo. Cuando el sol ardiente ha secado los árboles derribados durante ocho o más días, al medio día les pegan fuego a todos de una vez, siendo fácil de ver cómo prende en unas copas tan lujuriosas con una fuerza impresionante.”

(Eder 1985: 72)

Después de la quema, los Baure esperaban las primeras lluvias para sembrar el maíz que fue uno de los productos principales de su dieta alimenticia. Los jesuitas trajeron, -además de herramientas de fierro y de esa manera facilitaron el trabajo en las plantaciones-, el arroz y la caña de azúcar para diversificar la producción en el chaco y, por ende, diversificar nuestra alimentación.

Hasta el presente, los Baure trabajan sus chacos con el método de la roza y quema. En los chacos se cultivan una gran variedad de plantas.

2.3.2. CREENCIAS ACERCA DE LA AGRICULTURA

Sobre la agricultura no hay tantas creencias y costumbres como las que existen respecto a la cacería y a la pesca. Algunos Baure creen que los espíritus del monte también son los dueños de las plantas y de los chacos. Dicen que los espíritus se enojan cuando una persona desperdicia las frutas del chaco. Los granos de maíz que se caían al suelo durante la cosecha, eran recogidos para evitar la molestia de los dueños de las plantas. De igual manera sucedía con otros productos, no dejaban nada en el suelo por temor a que se enojen los achanenev.

EL PATO ENTERRADO

Cuando los Baure sembraban maíz, tenían la costumbre de enterrar el esqueleto de un pato en su chaco porque creían que esta acción atraería la lluvia que se necesitaba para que moje la sementera del maíz.

TESTIMONIO:

“Antes, cuando íbamos a sembrar el maíz, matábamos el pato. Le sacábamos solo el tripal nomás y todo lo demás quedaba. Las patas no las cortábamos. Las alas, todo el pico lo lavábamos j i bien y a la olla. Cuando estaba cocido, lo llevábamos al chaco, conjuntamente con la chicha con una torta de maíz que se hacía antes. Allá íbamos y sembraba mi padre el maíz. Cuando terminaba, invitaba a todos sus compañeros el pato que había llevado. Así que hay que repartir todo. No hay que dejar a nadie sin comer eso. Toman la chicha y comen el pato. El esqueleto del ave lo entierran en medio del chaco conjuntamente con tres granos de maíz y su pedazo de tortita en el pico. Y los viejitos vienen y le bailan alrededor del pato que ya está enterrado. Y lo soplan con chicha. Y ese pato anda, dicen, de noche, llama agua para que llueva. Así hacían más antes.”

(Rosalía Pinaicobo)

2.4. LA RECOLECCIÓN

Los Baure obtienen varios productos por medio de la recolección. Un producto importante de la recolección es el chocolate. La cosecha y venta del cacao es una de las actividades económicas más importantes en Baures, por ello también se le denomina, “Capital del Chocolate”.

En los alrededores de Baures hay 33 chocolatales. Cada año -de diciembre a marzo-, se realiza la zafra donde acuden muchas personas de Baures para cosechar el cacao. Inclusive, familias completas se mudan por un tiempo a los chocolatales más lejanos y vuelven al pueblo, semanas más tarde, con las pepas secas y listas para su venta o, para el consumo familiar, puesto que las mujeres en sus casas las ocupan para preparar la pasta de chocolate.

Otros productos que los Baure recolectan en los alrededores del pueblo son las plantas medicinales, como por ejemplo las frutas del cusi y del totaí para preparar aceite y también, la miel de abeja.

2.5. LA GANADERÍA Y LA CRÍA DE ANIMALES DOMÉSTICOS

Antes de la llegada de los jesuitas, los Baure no tenían animales domésticos. Las primeras cabezas de ganado vacuno fueron traídas por el padre Cipriano Barace a Mojos.

Al momento de fundar Concepción de Baures, los jesuitas introdujeron las primeras 45 cabezas de ganado a la región de Baures. En los campos este ganado se multiplicó rápidamente y su carne fue un alimento importante en la misión. Los jesuitas también trajeron caballos, ovejos y gallinas para criar en la misión.

Al ser expulsados los jesuitas de las misiones, dejaron una gran variedad de animales domésticos que vivían libremente en los campos de la región de Baures y cuya cantidad se incrementó con el tiempo. A fines del siglo 19 se crearon las primeras estancias ganaderas y los dueños comenzaron a encerrar el ganado.

A causa del aislamiento de Baures y las distancias largas, la venta de carne se la realizaba a nivel local o era intercambiada por productos del chaco. Recién en la segunda mitad del siglo 20, la carne tuvo más importancia y fue exportada en aviones desde Baures hacia los mercados de La Paz y Cochabamba, principalmente.

Hoy en día, la ganadería es la principal actividad económica de Baures, brindando fuentes de trabajo a muchas personas. Dentro del Municipio de Baures hay más que 50.000 cabezas de ganado vacuno.

3. LA ALIMENTACIÓN

3.1. LA ALIMENTACIÓN DE LOS BAURE EN EL PASADO

En el presente la alimentación de los Baure consiste principalmente en la carne de res, de chancho o de pollo y el pescado, acompañado de arroz, yuca, plátano, fideo o papa. Antes, la comida era muy diferente y en este párrafo vamos a conocer qué comían los Baure en el pasado y como preparaban sus alimentos.

En el pasado, era muy difícil traer alimentos a Baures porque no existían carreteras ni transporte aéreo. No llegaban fideos, harina de trigo, arroz o azúcar de otros lados. Casi todo lo que se comía, se producía en el pueblo. No se ocupaba el dinero, sino que los lugareños practicaban el trueque o intercambio de productos por carne. Las comidas se basaban a partir de la yuca, el arroz, el maíz y el plátano que fueron los productos más importantes producidos en los chacos. Se preparaba sopa, masaco y majao de yuca y de plátano.

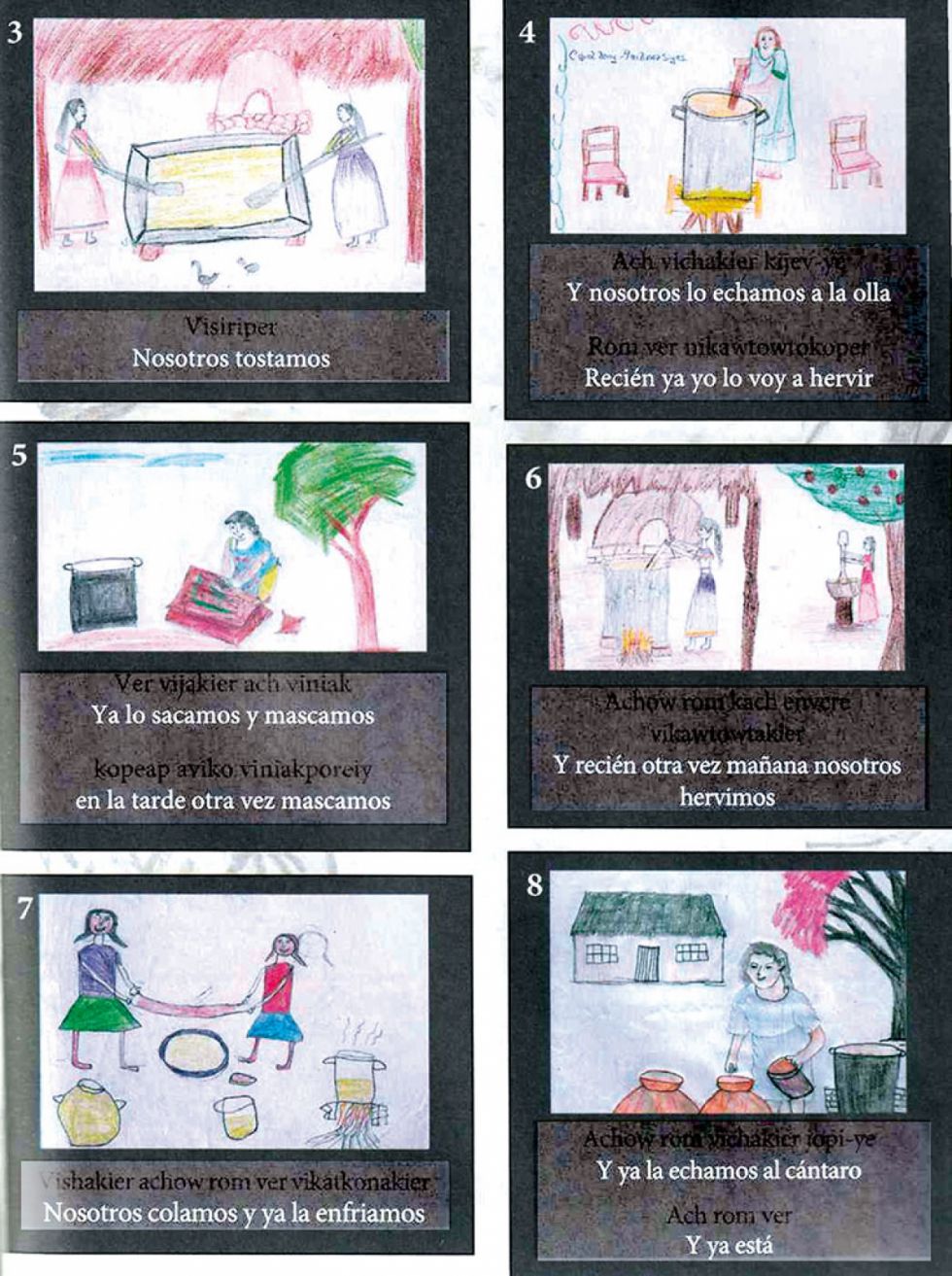

El pipián, la polenta y las albóndigas eran las comidas típicas que se preparaban a base del maíz. También se hacía una sopa de choclo con carne fresca. Todas las comidas eran acompañadas con chivé que se preparaba de la misma manera que en la actualidad, pero con la diferencia de que no se molía la yuca en el torno o en máquina, sino a puño.

Del plátano se hacían dos productos que ahora muy poca gente prepara. Los plátanos muy maduros eran tendidos en chapapas y secados al sol hasta que las cáscaras quedaban negras y servía de alimento que era conocido como quisa. Otra de las formas de procesar el plátano verde, que se realiza hasta el presente, es la de preparar un polvo que se llama bululo. Se cortaba los plátanos en rodajas delgadas y las pone al sol para secar. Después, las rodajas son molidas y cernidas. Ese polvo sirve para alimentar a los bebés. Para eso las mujeres disuelven el polvo en agua y lo hierven.