Pasquines: documentos en el proceso independentista

Es necesario “…restituir el sentido otorgado en el contexto revolucionario a los términos patria, nación, ciudadano, libertad…”. (Mata, 2010:278)

A partir de 1808, la ausencia de imprenta en Charcas, provocó el mayor desarrollo de pasquines, libelos y manuscritos que compartirán las noticias llegadas desde España, Buenos Aires y Lima. Estos escritos destinados a crear una opinión pública a favor o en contra de la independencia.

Charcas, lugar donde se dió el primer grito libertario de américa latina en 1809 y El Alto Perú -que después se llamaría Bolivia -territorio el cual se acabó con el ejército real en abril de 1825-; se desarrolló la producción de pasquines “la aparición y circulación de pasquines en Charcas revela un estado latente de descontento y rebeldía”. (Revilla, 2009:35)

De la independencia en el Alto Perú a la construcción de “la patria”-entendiendo a la república, como una nación, este territorio delineó su participación desde las juntas; participó a favor y en contra del ejercito auxiliar argentino; lucho por su autonomía contra la imposición de los realistas de depender de Buenos Aires, hasta que finalmente en 1825 decidió basado en el utti posidetis juris, Charcas ser una nación: Bolivia.

Muchos pasquines, libelos, manuscritos y proclamas, llevan a la investigación a la fuente principal de los historiadores a los archivos nacionales que contienen información manuscrita, en los referentes al periodo de la independencia, entendidas “las proclamas y manifiestos de las juntas son el primero y más extendido tipo de escrito de esta primera época, seguidos poco después por escritos análogos de personalidades, particulares y cuerpos y, al fin, por una multitud de obras que utilizan toda clase de géneros literarios para manifestar patriotismo: sermones, cartas, poesías, canciones, sainetes, sátiras, catecismos, políticos. Deseosas, además, de poseer un medio permanente de información y de propaganda, prácticamente todas las juntas fundan periódicos y gacetas, en las que aparecen sus documentos oficiales. Informaciones sobre la guerra y diferentes discursos patrióticos”. (Ídem, 35)

Sin embargo, mientras que el ejército real intentaba controlar a Charcas y sus provincias, el Ejército Auxiliar del Rio de la Plata por orden de la Junta y en nombre de la libertad, intentó por todos los medios imponer su voluntad como hermana mayor y someter a su orden a las poblaciones del interior. (Genervière, 2002)

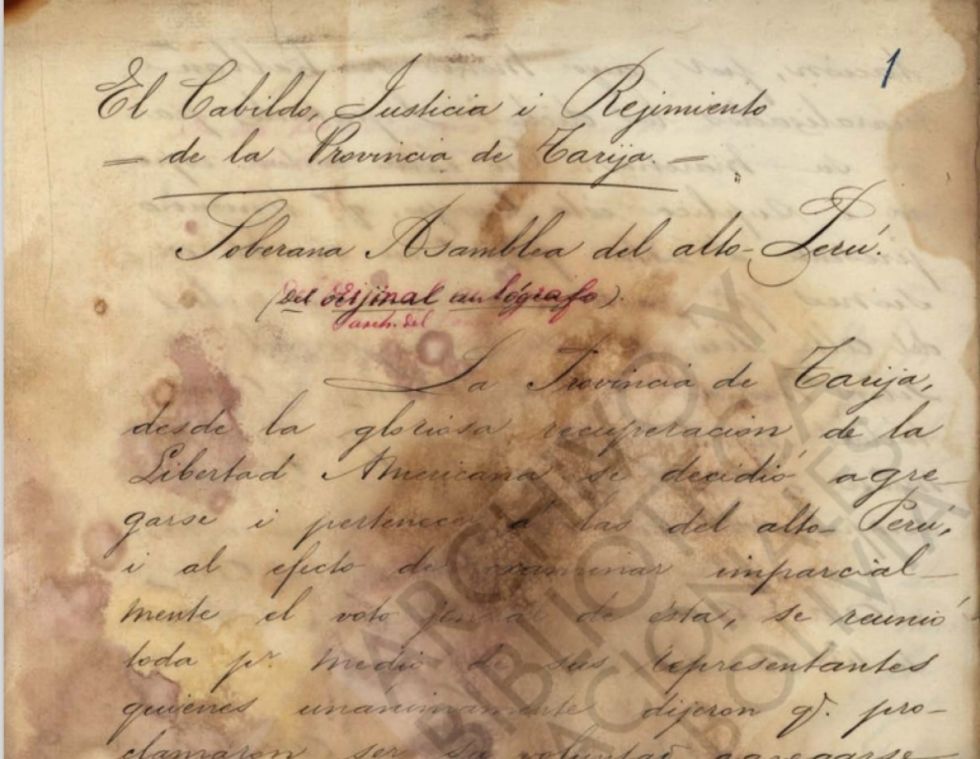

En una recopilación inicial de información realizada hace un par de años, se recurrió al Archivo y Biblioteca Nacional de Bolivia, en medio de los legajos referentes a Tarija, auténticamente rubricado, con nombres de “héroes de la independencia”, se encontró un documento referido es un manuscrito firmado sólo como “un tarijeño”. (ABNB, MI, T14, 19. f18)

“En este estado permaneció Tarija hta. el 4 de septiembre ultimo, /cuando?/ se apersonó en esta el Gral Arenales, y sorprecivamnte. con su presencia (á causa de la moderación Tarijeña, q.e p.r no tener todavía contestación de su decisión no tenia certidumbre à q.e estado correspondiendo) hiso lo q.e quiso, y veló en titual comandantes milicianos p.a asegurarse esta prov.a mas luego como supo, q.e el Coronel O’connor, q.e estuvo en Tupiza, venia a Tarija à pocos días con la legion Peruana, se marchó à Salta à gran prisa, y Tarija volvió à pertenecer al Peru hta. el dia 4 de febrero de 1826, en cuyo tpo. no faltaron con las cartas picantes de algunos aspirantes vecinos de Salta”.(Ídem, f19v)

El texto está escrito en el momento de mayor molestia de la población de la Provincia Tarija–durante el año1826; mientras que los tarijeños repetían que querían incorporase al Alto Perú los argentinos, usaban su poder militar, político y comercial para imponerse sobre la población Tarijeña.

Y, mientras se revisa el Condor de Bolivia, se encuentra en sus páginas textos que se refiere a:

“Decidme usted en su ultima que las elecciones echas en ese departamento para diputados en el procsimo Congreso constituyente ha recaido en personas despreocupadas y de luces ¡ah mi amigo! Cuan necesarias son estas cualidades!!!..., firmado por Un Chuquisaqueño. (El Condor de Bolivia, N°23, 4 de mayo de 1826)

La información contenida “…es el gusto de la sociedad colonial por el manuscrito. Desde los altos estratos sociales hasta el indígena analfabeto buscaban en la escritura la seguridad de sus intereses, sea como títulos de propiedad, nombramientos, etc., lo mismo en el uso jurídico como en el religioso. Y si había quienes se entretenían escribiendo pasquines no expresaban simples inconformidades o desahogos de impotencia…". (Genervière, 2002)

Al carecer la Real Audiencia de Charcas de imprenta, “la liberación manuscrita se constituyó en una forma efectiva de comunicación y de difusión del pensamiento escrito”. (Revilla, 2009:35)

La circulación de comunicaciones escritas y su discusión permanente. “La distinción entre ‘elites ilustradas-pueblos ignorante’ es una de las razones de la importancia del manuscrito y, más aún, en América, donde salvo en Nueva España y en Perú, los círculos ilustrados son particularmente restringidos”. (Guerra; Genervière Verdó, 2002: 363)

La bibliografía oficial muestra casi siempre a libelos, o pasquines, como forma de denuncia, sin embargo, Guerra, presenta como “…El manuscrito basta para los intercambios entre las élites culturales: correspondencia entre sus miembros, producciones literarias, copias de gacetas o de capítulos de libros de escasa difusión”. (Ídem.)

Los pasquines, libelos, manuscritos, lograban su difusión a través de lecturas en cirulos cerrados, como noticias que se daban entre personas, en salones, en tertulias, inclusive viajeros llevan consigo las importantes noticias, así también correspondencia de un lugar a otros.

Todos estos documentos, propagaban rumores, provocaban a la población en general, expresaban descontento, y rebeldía. Lograban las élites movilizar al pueblo. "una producción política escrita tan expresiva y tan auténticamente popular, por su carácter intrínseco y la rapidez de su difusión" que contrasta con el periodismo oficial (casi inexistente en el Alto Perú) de la época por su escasa difusión y por su lectura menos asequible. La literatura pasquinesca es mucho más importante para la compresión del proceso emancipador”. (Boleslao Lewin, citado por Torrico Panozo, 1997: 66)

ABNB, GRM, 62, 1, f2.